在试管婴儿治疗中,取卵后胚胎移植的时机直接影响成功率。鲜胚移植通常在取卵后3-5天进行,而冻胚移植需等待1-3个月甚至更久,这种时间差异源于两种方案在生理适应、激素调控及风险控制上的本质区别。

一、鲜胚移植:黄金窗口期的精准把握

鲜胚移植的核心逻辑是利用取卵后3-5天的"生理窗口期",此时胚胎发育至卵裂期(D3)或囊胚期(D5),子宫内膜同步进入接受态。但这一"黄金时间"的达成需满足三大条件:

激素水平达标:取卵后雌激素(E2)需快速下降至<5000pg/mL,孕酮(P)维持在1-2ng/mL。若E2过高(如>8000pg/mL),子宫内膜容受性会下降30%-40%,导致胚胎着床失败。

卵巢反应可控:对于获卵数<15枚、无OHSS(卵巢过度刺激综合征)风险的患者,鲜胚移植可避免激素波动对胚胎的影响。数据显示,此类患者鲜胚移植成功率达45%-50%。

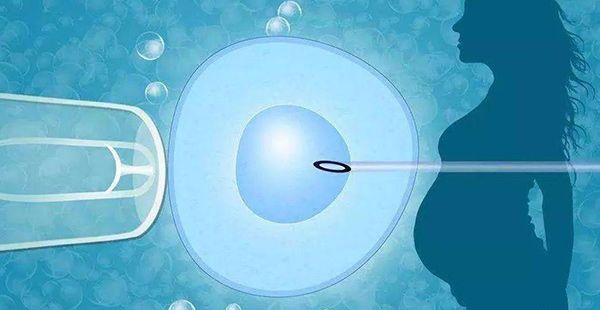

胚胎质量优先:仅当胚胎发育速度正常(如D3达6-8细胞期)、碎片率<20%时,才建议鲜胚移植。若胚胎发育滞后(如D3仅4细胞期),强行移植会使成功率降低25%。

二、冻胚移植:时间换安全的策略选择

冻胚移植通过"胚胎冷冻-内膜准备"的分离模式,将移植时间推迟至取卵后1-3个月,其优势体现在三方面:

激素环境优化:取卵后高雌激素状态可能持续2-3周,冻胚移植可等待激素自然回落,或通过人工周期(外源性雌孕激素)重建内膜。研究显示,激素平衡后移植成功率提升18%-22%。

OHSS风险规避:对于获卵数>20枚、E2>10000pg/mL的高危患者,冻胚移植可将重度OHSS发生率从8%降至0.5%。临床实践中,此类患者冻胚移植比例达72%。

内膜准备灵活:冻胚周期可采用自然周期(监测排卵后移植)、人工周期(固定时间移植)或降调节周期(抑制自身激素后移植)。其中,人工周期因时间可控性高,成为65%患者的首选。

三、时间差异的临床意义

鲜胚移植的"即时性"虽能缩短治疗周期,但适用人群仅占30%-40%。冻胚移植通过"时间缓冲",使以下人群受益:

高龄患者(≥38岁):冻胚周期可进行PGT(胚胎植入前遗传学检测),筛选染色体正常的胚胎,将活产率从15%提升至35%。

子宫内膜异位症患者:冻胚移植前进行3个月GnRH-a治疗,可使子宫内膜容受性标记物(如整合素β3)表达增加2倍,着床率提高40%。

反复种植失败患者:冻胚周期可通过ERA(子宫内膜容受性分析)精准定位移植窗口,使原本"错位"的移植时间修正,成功率提升28%。

四、决策逻辑:个体化评估是关键

胚胎移植时间的选择需综合年龄、卵巢功能、胚胎质量及既往病史。对于35岁以下、卵巢储备正常且无OHSS风险的患者,鲜胚移植可优先尝试;而对于高龄、卵巢功能减退或存在子宫内膜病变的患者,冻胚移植通过"时间换空间"的策略,能显著提升治疗安全性与成功率。现代生殖医学的精准化趋势,正体现在对每个时间节点的科学把控上。