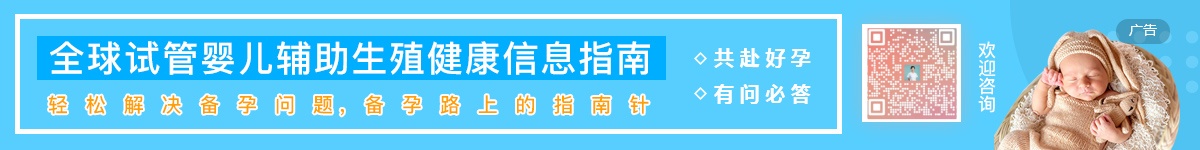

在试管婴儿治疗中,囊胚移植后胎停是令许多家庭痛心的结果。不少患者将胎停归咎于移植后未严格卧床休息,但医学研究表明,这一观点缺乏科学依据。囊胚移植胎停的核心原因涉及胚胎质量、母体环境、免疫内分泌等多重因素,需通过系统检查与个体化干预降低风险。

一、胚胎质量:胎停的首要风险源

胚胎染色体异常是早期胎停的核心诱因。数据显示,约50%-60%的早期流产胚胎存在染色体数目或结构异常,如非整倍体、易位、缺失等。这类异常可能源于父母染色体异常(如平衡易位、倒位),也可能由卵子或精子形成过程中减数分裂错误导致。例如,高龄女性(≥35岁)因卵母细胞质量下降,染色体不分离风险显著增加,其胚胎染色体异常率可达40%-80%。

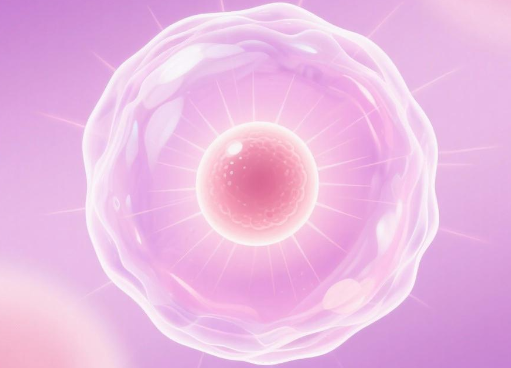

此外,胚胎发育潜能受精子质量影响。男性精子DNA碎片率(DFI)≥25%时,胚胎停育风险上升3倍。长期接触高温、辐射或化学毒物(如铅、汞)的男性,其精子质量下降与胚胎停育呈显著相关性。

二、母体环境:胚胎生存的“土壤”问题

子宫是胚胎着床与发育的关键场所,其结构与功能异常直接影响妊娠结局:

解剖结构异常:纵隔子宫、双角子宫等畸形导致宫腔空间受限,影响胚胎血供。研究显示,纵隔子宫患者流产率较正常子宫高3-4倍。

子宫内膜病变:子宫内膜过薄(<7mm)、内膜息肉、宫腔粘连等病变破坏胚胎着床微环境。例如,宫腔粘连患者胚胎种植率下降50%,流产率增加2倍。

血流动力学异常:子宫动脉血流阻力增高导致胎盘灌注不足,影响胚胎营养供应。高血压、糖尿病等血管病变患者胎停风险显著升高。

三、免疫内分泌失衡:胚胎的“隐形杀手”

内分泌紊乱:黄体功能不全导致孕酮分泌不足,影响子宫内膜容受性。甲状腺功能异常(如甲减)患者流产率较正常人群高4倍,需通过左旋甲状腺素钠片调整激素水平。

免疫排斥反应:抗磷脂抗体综合征、封闭抗体缺乏等免疫异常导致母体将胚胎识别为“异物”并攻击。例如,抗磷脂抗体阳性患者血栓形成风险增加,胎盘灌注不足引发胎停。

四、环境与生活方式:不可忽视的外部因素

长期接触甲醛、苯等装修污染物,或处于噪音、高温环境,可能通过氧化应激损伤胚胎DNA。此外,吸烟、酗酒、熬夜等不良习惯会扰乱母体内分泌平衡,增加胎停风险。数据显示,吸烟女性流产率较非吸烟者高30%,酒精暴露胚胎畸形率上升5倍。

五、科学应对:从预防到干预

孕前筛查:夫妇双方需进行染色体核型分析、精子DNA碎片检测、甲状腺功能及免疫功能评估。

胚胎优化:三代试管婴儿技术(PGT)可筛选染色体正常胚胎,将胎停率从30%降至10%以下。

个体化治疗:针对黄体功能不全患者,需补充孕酮;子宫畸形者可通过宫腔镜手术矫正;免疫异常者需使用低分子肝素、免疫球蛋白等药物干预。

囊胚移植胎停是多重因素交织的结果,与卧床休息无直接关联。患者应摒弃“卧床保胎”的误区,通过科学检查明确病因,在医生指导下制定个体化方案,才能有效提升妊娠成功率。