试管婴儿技术通过体外受精与胚胎移植,为无数不孕家庭带来希望。然而,胚胎移植后并非万事大吉,补充黄体酮成为关键环节。这一操作并非简单“保胎”,而是基于生理机制的科学干预,其核心作用体现在四大方面。

一、缓解黄体功能不全:弥补激素缺口

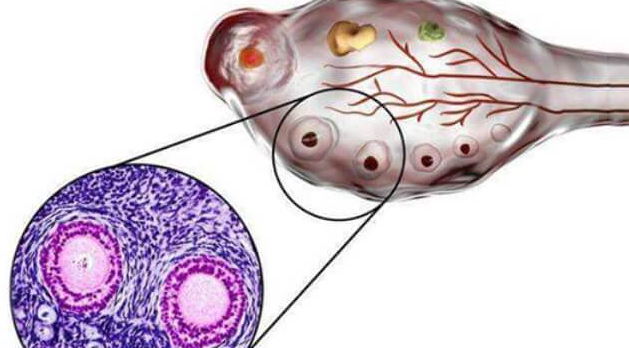

自然妊娠中,卵巢排卵后形成的黄体分泌孕激素(黄体酮),维持子宫内膜容受性。但试管婴儿治疗中,患者需接受促排卵药物刺激卵巢,以获取多个卵子。这一过程会过度消耗卵巢储备,导致移植后黄体功能不足,孕激素分泌量显著低于自然妊娠水平。研究显示,试管婴儿患者黄体期孕激素浓度较自然妊娠低30%-50%,若不干预,胚胎着床失败率可增加2倍。

此时补充外源性黄体酮,可快速提升体内孕激素水平,模拟自然妊娠的激素环境。例如,肌注黄体酮后,药物直接进入血液循环,24小时内血药浓度可达峰值,有效弥补黄体功能缺陷,为胚胎着床提供稳定支持。

二、促进子宫内膜转化:打造“温床”环境

子宫内膜的容受性是胚胎着床的关键。自然周期中,排卵后子宫内膜在黄体酮作用下,从增殖期转化为分泌期,细胞体积增大、糖原储备增加,形成适合胚胎黏附的“温床”。试管移植时,胚胎与子宫内膜的同步发育至关重要,但促排卵可能打乱这一节奏。

补充黄体酮可精准调控子宫内膜转化:

增厚内膜:促进子宫内膜腺体增生,增加血管密度,为胚胎提供充足营养;

分泌营养因子:诱导子宫内膜分泌白血病抑制因子(LIF)、整合素等黏附分子,增强胚胎与内膜的相互作用;

抑制炎症反应:降低子宫内膜炎症因子水平,减少胚胎着床障碍。

临床数据显示,规范使用黄体酮的患者,子宫内膜厚度达8mm以上的比例从62%提升至89%,着床率显著提高。

三、抑制子宫收缩:降低“排斥”风险

胚胎对子宫而言是“异物”,可能触发免疫排斥反应。自然妊娠中,黄体酮通过调节免疫系统,抑制母体对胚胎的攻击。而试管移植后,患者因精神紧张、激素波动等因素,子宫平滑肌敏感性升高,易出现不规律收缩,导致胚胎着床失败或流产。

黄体酮通过以下机制稳定子宫环境:

降低子宫肌兴奋性:抑制钙离子内流,减少平滑肌细胞收缩频率;

调节免疫平衡:促进母胎界面免疫耐受,减少自然杀伤细胞(NK细胞)活性;

缓解焦虑情绪:间接降低交感神经兴奋性,进一步抑制子宫收缩。

一项纳入500例试管患者的对照研究显示,使用黄体酮组早期流产率(8.2%)显著低于未使用组(15.7%)。

四、维持早期妊娠:跨越“危险期”

胚胎着床后至胎盘形成前(约孕10周),黄体是孕激素的主要来源。若黄体功能不足,孕激素水平下降,可能引发先兆流产症状(如阴道出血、腹痛)。此时补充黄体酮可:

稳定激素水平:维持孕激素在20ng/mL以上,确保胚胎正常发育;

促进胎盘形成:诱导胎盘滋养细胞分泌人绒毛膜促性腺激素(hCG),加速胎盘功能建立;

预防胎停育:降低因激素不足导致的胚胎发育停滞风险。

五、科学用药:个体化方案是关键

黄体酮的补充需严格遵循医嘱,剂量(如肌注20-60mg/日)和疗程(通常至孕10-12周)需根据患者年龄、激素水平、胚胎质量等因素调整。过量使用可能引发乳房胀痛、头晕等副作用,而剂量不足则无法达到保胎效果。因此,患者需定期监测血孕酮水平,动态调整用药方案。

试管婴儿移植后补充黄体酮,是模拟自然妊娠生理机制的精准干预。它通过缓解黄体功能不全、促进子宫内膜转化、抑制子宫收缩、维持早期妊娠四大核心作用,为胚胎着床与发育提供全方位保障。这一过程不仅需要医学技术的支持,更需患者与医生的紧密配合,共同跨越生育路上的关键关卡。