在试管婴儿促排卵治疗中,拮抗剂方案因其对卵巢刺激温和、适用人群广的特点被广泛应用,但部分患者反馈治疗后子宫内膜变薄,影响胚胎着床成功率。这一现象的核心诱因在于激素水平的剧烈波动,具体机制可从以下三方面解析。

一、雌激素水平“过山车”式变化

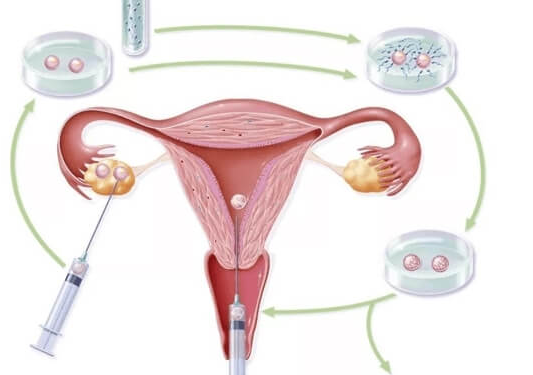

拮抗剂方案通过注射促性腺激素(如FSH)刺激多卵泡发育,同时使用拮抗剂(如加尼瑞克)抑制早发黄体生成素(LH)峰,防止卵泡过早黄素化。这一过程中,雌激素水平呈现“先升后降”的剧烈波动:

卵泡发育期:多个卵泡同步分泌雌激素,血雌二醇(E2)水平可能飙升至正常周期的数倍,部分患者可达3000-5000pg/mL。

取卵后:卵泡被取出后,雌激素来源骤减,血E2水平在24小时内下降50%以上,导致子宫内膜失去雌激素支持,进入“撤退性”变薄阶段。

研究显示,拮抗剂方案取卵后子宫内膜厚度平均减少0.8-1.2mm,且雌激素下降速度越快,内膜变薄风险越高。

二、黄体功能不足的连锁反应

拮抗剂方案可能干扰黄体生成素(LH)的自然分泌模式,导致黄体功能不全:

LH水平抑制:拮抗剂持续使用会抑制垂体分泌LH,而LH是黄体维持功能的关键激素。若取卵后未及时补充外源性黄体支持(如黄体酮),黄体细胞会提前萎缩,孕激素分泌不足。

内膜转化障碍:孕激素是内膜从增殖期向分泌期转化的“开关”。孕激素不足时,内膜细胞无法完成分化,表现为腺体发育不良、血管生成减少,最终导致内膜厚度不足且容受性下降。

临床数据显示,拮抗剂方案患者取卵后黄体期孕激素水平较长方案低30%-40%,内膜厚度<7mm的比例增加15%。

三、个体差异与操作风险的叠加效应

药物敏感性差异:部分患者对拮抗剂或促性腺激素过度敏感,导致雌激素波动幅度更大。例如,多囊卵巢综合征(PCOS)患者因卵泡基数多,雌激素峰值可能更高,取卵后撤退更显著。

取卵操作损伤:若取卵针反复穿刺子宫内膜层,可能引发局部炎症或血供减少,进一步抑制内膜修复。研究指出,取卵次数≥3次的患者,内膜厚度平均比初次取卵者薄0.5mm。

应对策略:精准调控与个体化支持

激素替代治疗:取卵后立即启动雌激素补充(如口服雌二醇),配合黄体酮阴道凝胶或注射剂,模拟自然周期激素变化,维持内膜厚度≥8mm。

生长因子应用:局部注射粒细胞集落刺激因子(G-CSF)或使用富含血小板血浆(PRP),可促进内膜血管生成,改善厚度及容受性。

移植时机优化:通过超声监测内膜血流阻力指数(RI),选择RI<0.8的“窗口期”移植,提高胚胎着床率。

拮抗剂方案导致的内膜变薄并非不可逆,通过激素调控、生长因子干预及精准移植时机选择,可显著改善妊娠结局。患者需与医生充分沟通,制定个体化方案,以平衡促排效率与内膜健康。