试管婴儿技术为全球数百万家庭带来希望,但胚胎着床成功仅是妊娠的第一步。国际权威研究显示,试管妊娠头三个月的流产风险较自然妊娠高20%-30%,其核心原因涉及母体免疫耐受、胎盘功能建立及激素代谢平衡等复杂机制。本文从五大维度解析国际前沿保胎策略。

一、黄体支持:维持妊娠的“生命线”

试管技术通过促排卵药物干扰母体黄体功能,导致孕酮分泌不足。研究显示,外源性黄体酮补充可使早期流产率降低35%-45%。

用药方案:

口服黄体酮胶囊:每日2-3次,需严格遵医嘱设定服药闹钟,避免漏服引发激素波动。

阴道凝胶/栓剂:直接作用于子宫内膜,减少胃肠道副作用,适合孕吐严重者。

注射针剂:适用于重度黄体功能不全患者,需定期监测血孕酮水平调整剂量。

二、免疫调节:破解母胎“排斥”难题

约15%-20%的反复流产与母体免疫系统异常激活相关。国际前沿治疗聚焦于调节性T细胞(Treg)功能及细胞因子平衡:

肿瘤坏死因子-α(TNF-α)抑制剂:浙江省人民医院团队在《Frontiers in Immunology》发表的研究证实,对孕8周前hCG下降的患者,使用TNF-α受体阻滞剂(如依那西普)可使妊娠继续率提升至82%,且未观察到胎儿畸形风险。

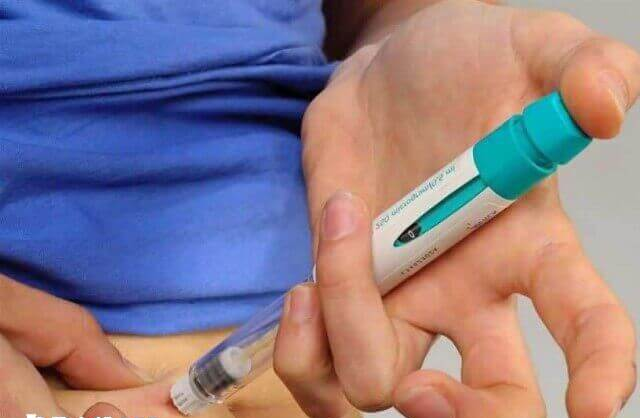

低分子肝素:英国NICE指南推荐,对抗磷脂抗体阳性或血栓前状态患者,每日皮下注射低分子肝素(如达肝素钠),可降低胎盘血栓形成风险,使活产率提高25%。

三、胎盘功能优化:实验室到临床的突破

胎盘形成是胚胎存活的关键。2023年《Nature》发表的干细胞衍生胚胎模型研究揭示,胚胎着床后,羊膜、原始生殖细胞及胚胎外间充质细胞的分化依赖BMP信号通路。临床中,国际生殖中心通过以下策略促进胎盘发育:

子宫内膜容受性评估:使用ERA(子宫内膜容受性阵列)技术检测基因表达窗口期,精准确定胚胎移植时间,使着床率提高40%。

生长因子局部应用:意大利团队在《Human Reproduction》报道,移植时在宫腔内注入含HGF(肝细胞生长因子)的透明质酸凝胶,可促进胎盘血管生成,使早期流产率下降30%。

四、营养管理:标准化“精准膳食”

国际妇产科联盟(FIGO)发布的《妊娠期营养指南》强调,试管妊娠头三个月需严格控制营养摄入:

核心营养素:

叶酸:每日400-800μg,预防神经管缺陷(需从孕前3个月开始补充)。

维生素D:每日1000-2000IU,纠正孕期维生素D缺乏(血25(OH)D<30ng/mL)。

Omega-3脂肪酸:每日200-300mg DHA,促进胎儿脑发育。

禁忌与风险:美国FDA警告,过量摄入维生素A(>10000IU/日)可能引发胎儿畸形;而中医“保胎汤”因成分不明,国际指南均不建议未经医生评估使用。

五、心理干预:情绪是隐形的保胎药

压力管理是国际保胎方案的“隐形支柱”。《American Journal of Obstetrics and Gynecology》2025年研究显示,试管患者孕期焦虑发生率达68%,其皮质醇水平升高与子宫动脉阻力指数正相关,直接影响胎盘血流。

国际干预模式:

认知行为疗法(CBT):每周1次,持续6周,可使焦虑评分下降50%。

正念减压(MBSR):每日20分钟冥想,降低流产风险32%。

伴侣支持计划:墨西哥Power IVF诊所的“夫妻共疗”项目显示,伴侣参与心理干预的患者,妊娠12周存活率提高22%。

试管妊娠头三个月的保胎,是一场融合医学、营养学、心理学的“多学科战役”。需强调:保胎不是“过度保护”,而是基于个体差异的动态管理。若出现阴道流血、腹痛等症状,应立即就医,避免自行用药。