在三代试管婴儿技术中,嵌合体囊胚的移植始终是临床争议的焦点。这类胚胎因细胞分裂时染色体分离错误,导致部分细胞染色体异常,而另一部分正常,形成"正常与异常细胞共存"的特殊状态。尽管医学界普遍认为嵌合体囊胚不会自发修复,但近年来的临床观察与胚胎学研究揭示了其可能发育为健康胎儿的三大核心机制。

一、胚胎的自我筛选机制:异常细胞的"自然淘汰"

人类早期胚胎具有惊人的细胞自我调节能力。在囊胚阶段,胚胎由内细胞团(发育为胎儿)和滋养外胚层(发育为胎盘)组成。研究显示,当嵌合体胚胎中异常细胞主要分布于滋养外胚层时,内细胞团可能保持正常染色体组成。例如,某案例中移植的30%嵌合体胚胎,在孕13周绒毛穿刺检查时发现胎儿染色体完全正常,最终诞下健康婴儿。这一现象印证了胚胎通过"空间隔离"机制,将异常细胞限制在胎盘组织中,从而保护胎儿发育。

此外,胚胎细胞间的竞争机制也发挥关键作用。正常细胞因增殖优势会逐渐取代异常细胞,尤其在单条染色体单体嵌合的情况下,这种"优胜劣汰"效应更为显著。数据显示,嵌合比例低于40%的胚胎,其发育为健康胎儿的概率可达39.5%,远高于高比例嵌合体(16.7%)。

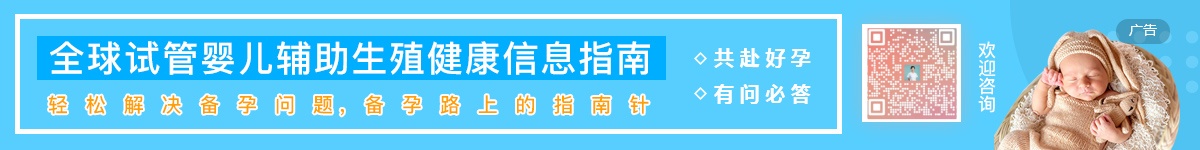

二、染色体异常的"可逆性":非整倍体细胞的动态调整

部分嵌合体胚胎的染色体异常属于"亚稳态"。例如,某案例中移植的嵌合体胚胎在囊胚期检测出21号染色体三体嵌合,但通过羊水穿刺确认胎儿染色体正常。这提示胚胎可能通过以下途径实现修复:

有丝分裂不分离的自我纠正:异常细胞在后续分裂中可能重新分配染色体,恢复二倍体状态;

细胞凋亡机制:胚胎内的"质量监控系统"会识别并清除异常细胞,如纺锤体组装检查点(SAC)可阻断染色体分配错误的细胞进入分裂周期;

表观遗传重编程:胚胎在着床前会经历大规模的DNA甲基化重塑,可能逆转部分异常基因表达。

三、临床干预的协同效应:产前诊断的"双重保险"

尽管嵌合体胚胎存在修复可能,但医学界仍强调"谨慎移植+严密监测"的策略。对于无其他可移植胚胎的患者,医生会优先选择嵌合比例低、染色体异常类型风险小的胚胎进行移植。移植后需通过以下手段确保胎儿健康:

早孕期超声监测:重点观察胚胎发育速度、胎心搏动等指标,及时识别胎停育风险;

无创DNA检测:孕12周后通过母体外周血筛查胎儿染色体非整倍体异常;

羊水穿刺确诊:孕16-20周进行染色体核型分析,若发现胎儿嵌合体比例超标,需终止妊娠。

四、科学决策:在风险与希望间寻找平衡

嵌合体囊胚的修复可能性并非"自动发生",而是胚胎自我调节、染色体动态调整与临床干预共同作用的结果。对于反复移植失败或卵巢储备功能低下的患者,在充分知情同意的前提下,选择低风险嵌合体胚胎移植可成为实现生育梦想的最后机会。但需明确,这类胚胎的活产率仍显著低于正常胚胎,且需承担更高的流产、胎停育风险。因此,建议患者在决策前与生殖医学专家充分沟通,结合自身情况制定个体化方案。