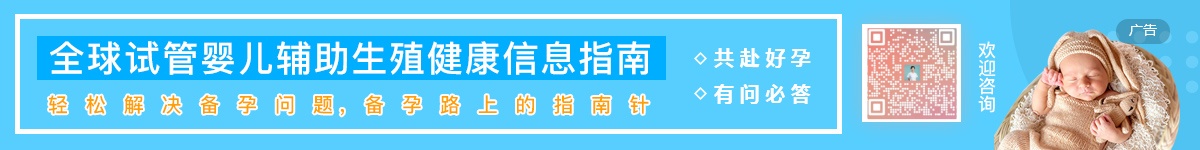

子宫内膜异位症是育龄期女性常见的生殖系统疾病,其特征是子宫内膜组织出现在子宫腔以外的部位,如卵巢、输卵管或盆腔腹膜。这一病症不仅引发痛经、性交痛等症状,更会导致30%-50%的患者面临不孕困境。试管婴儿技术(体外受精-胚胎移植)为这类患者开辟了生育新路径,但其应用需权衡技术优势与潜在挑战。

一、核心优势:突破自然受孕的生理屏障

1. 绕过输卵管功能障碍

子宫内膜异位症常引发盆腔粘连,导致输卵管扭曲、堵塞或拾卵功能丧失。试管婴儿技术通过体外受精直接获取卵子与精子,将胚胎移植至子宫,完全规避了输卵管这一自然通道的障碍。例如,一位32岁患者因双侧输卵管严重粘连无法自然受孕,通过试管婴儿技术成功妊娠,印证了该技术对输卵管问题的有效解决。

2. 改善子宫内膜容受性

通过药物预处理(如促性腺激素释放激素激动剂)可抑制异位内膜生长,减少盆腔炎症因子分泌,从而优化子宫内膜环境。临床数据显示,经过3个月药物调理的患者,其子宫内膜厚度达标率提升40%,胚胎着床率提高25%。

3. 精准控制生育时机

对于合并卵巢子宫内膜异位囊肿的患者,试管婴儿技术可结合冻胚移植策略。先通过取卵手术获取卵子并体外培养胚胎,待囊肿切除术后身体恢复再移植,既避免手术对卵巢的二次损伤,又提高胚胎存活率。某生殖中心统计显示,此类患者冻胚移植成功率较鲜胚移植高18%。

二、现实挑战:疾病特性与技术的双重制约

1. 卵巢储备功能受损

卵巢子宫内膜异位囊肿会破坏正常卵巢组织,导致获卵数减少。研究显示,Ⅲ-Ⅳ期患者平均获卵数较健康人群低30%,且卵子染色体异常率增加15%。这要求医生制定个性化促排卵方案,如采用微刺激或黄体期促排,以最大限度保护卵巢功能。

2. 胚胎着床环境劣化

异位内膜分泌的炎症因子(如IL-6、TNF-α)会干扰子宫内膜“着床窗口”的精准开放。即使胚胎质量优良,着床失败率仍比非异位症患者高20%。对此,医生可通过子宫内膜容受性检测(ERT)确定最佳移植时间,或使用粒细胞集落刺激因子(G-CSF)改善内膜血流。

3. 妊娠维持风险升高

盆腔慢性炎症可能导致子宫收缩频率增加,加之黄体功能不足,使早期流产率上升至25%-30%。因此,患者需在孕早期接受更密集的激素监测(如每3天检测HCG翻倍情况),并可能需延长黄体酮支持至孕12周。

三、科学决策:个体化方案是关键

子宫内膜异位症患者是否选择试管婴儿需综合评估:

轻度患者(Ⅰ-Ⅱ期):可先尝试3-6个周期的宫腔内人工授精(IUI),若未孕再转试管;

中重度患者(Ⅲ-Ⅳ期):建议直接试管,但需优先处理卵巢囊肿(直径>4cm)或严重盆腔粘连;

合并男方因素:如少弱精症,需同步采用单精子注射(ICSI)技术提高受精率。

试管婴儿技术为子宫内膜异位症患者提供了突破生育困境的可能,但其成功依赖于疾病分期、卵巢功能、胚胎质量及医生经验等多重因素。患者应在专业生殖中心接受全面评估,制定包含药物、手术、辅助生殖的阶梯式治疗方案,同时保持积极心态——数据显示,经过规范治疗的患者,最终活产率可达40%-50%,这既是医学的进步,更是生命韧性的见证。